ENBW

Community Scouting

ENBW

Die Windkraft hat es schwer in Schweden. Neunzig Prozent der geplanten Windprojekte in Schwedens südlichsten Strompreiszonen (SE3 und SE4) wurden in den vergangenen Jahren von den Kommunen gestoppt. Dabei leidet der dichtbesiedelte und hochindustrialiserte Süden des Landes zwischen Stockholm, Göteborg und Malmö unter einem massiven Erzeugungsdefizit. In Europa ist die schwedische Preiszone 4 die Energieregion, in der die Lücke zwischen Bedarf und Erzeugung am größten ist.

Die EnBW ist in Schweden angetreten, um gerade dort mit erneuerbaren Energien Abhilfe zu schaffen. Geringe Produktionskosten könnten hier sowohl Haushalte und Industrie entlasten als auch für gute Gewinne an der nordischen Strombörse sorgen. Doch Kommunen lehnen seit Jahren konsequent den Ausbau ab. Meist führen sie ästhetische Gründe für das sogenannte kommunale Veto an. Um es mit dem Bürgermeister von Eslöv zu sagen: ”Wer hier eine Wahl gewinnen will, muss der Windkraft eine Abfuhr erteilen.”

Aufgabe und Zielgruppen

Die EnBW Sverige beauftragte Communication Works, Behörden, Bürger und Unternehmen an einen Tisch zu bringen und sie von den Vorzügen erneuerbarer Energie zu überzeugen. Keine leichte Aufgabe in einem Land, in dem Grundsteuern an den Staat und nicht an die Gemeinden fließen und in dem es Unternehmen verboten ist, Kommunen und ihre Einrichtungen an Erlösen zu beteiligen.

Mit Community Scouting boten wir der EnBW ein Bürgerbeteilungskonzept, das bereits in mehreren europäischen Ländern erfolgreich ist, darunter den Niederlanden und Großbritanien. In den Gemeinden Eslöv, Svalöv, Hässleholm und Bräcke konnte Communication Works das Tool unter Beweis stellen.

Mit Community Scouting boten wir der EnBW ein Bürgerbeteilungskonzept, das bereits in mehreren europäischen Ländern erfolgreich ist, darunter den Niederlanden und Großbritanien. In den Gemeinden Eslöv, Svalöv, Hässleholm und Bräcke konnte Communication Works das Tool unter Beweis stellen.

Strategischer Ansatz

Community Scouting beginnt mit einer gründlichen Analyse der traditionellen Massenmedien, der sozialen Medien und der Politik in den ausgewählten Kommunen. Dabei wurde deutlich, dass nicht nur alle Parteien der Mitte-Rechts-Regierungskoalition der Windkraft ablehnend gegenüberstanden, sondern sich auch Sozialdemokraten und Grüne aus machtpolitischen Gründen lokal gegen Windkraft positionieren. Regionale Medien beschreiben den Ausbau erneuerbarer Energien häufig als notwendig, fokussieren sich jedoch auf wütenden Bürger*innen und ihre Proteste. Soziale Medien sind fast ausnahmslos von Hass auf die ”Stahlwälder” der Windkraft und die ”Todeszonen” größerer Solaranlagen geprägt.

Selbstbild versus fremdbild

Wer im Bereich der erneuerbare Energien arbeitet, betrachtet sie als gut für alle Menschen, für das Klima, für die Wirtschaft und für die Gesellschaft. Doch die Sichtweise auf Windkraft hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Dies liegt zum Teil am schnellen Ausbau im immer größeren industriellen Maßstab mit vielen ausländischen Investoren und größeren Anlagen. Teilweise liegt es auch daran, dass Schweden keine lokalen Anreize für erneuerbare Energien hat. Außerdem fragen sich viele Menschen, warum sie lokal für die globale Klimakrise zahlen sollen.

Workshop I

In einem ersten Workshop diskutierten Vertreter*innen der Gemeinde und wichtige lokale und regionale Akteure Fakten über die Energieversorgung in der Region, Bedarfe, Befürchtungen und Hoffnungen. Communication Works systematisierte anschließend die Ergebnisse.

In einem ersten Workshop diskutierten Vertreter*innen der Gemeinde und wichtige lokale und regionale Akteure Fakten über die Energieversorgung in der Region, Bedarfe, Befürchtungen und Hoffnungen. Communication Works systematisierte anschließend die Ergebnisse.

Workshop II

In moderierten Kleingruppen ermittelten wir mit Anwohner*innen Befürchtungen und Hoffnungen. Dabei spielet die Energieversorgung zunächst keine Rolle, wurde aber nicht ausgeschlossen, wenn Teilnehmende sie diskutieren wollen. Im Vordergrund standen jedoch für Bürger*innen relevantere Kriterien wie z.B. öffentlicher Nahverkehr, Wohnraum und Grundstückspreise, Arbeitsplätze, Naherholung, öffentlicher Nahverker usw.

In moderierten Kleingruppen ermittelten wir mit Anwohner*innen Befürchtungen und Hoffnungen. Dabei spielet die Energieversorgung zunächst keine Rolle, wurde aber nicht ausgeschlossen, wenn Teilnehmende sie diskutieren wollen. Im Vordergrund standen jedoch für Bürger*innen relevantere Kriterien wie z.B. öffentlicher Nahverkehr, Wohnraum und Grundstückspreise, Arbeitsplätze, Naherholung, öffentlicher Nahverker usw.

Auswertung I

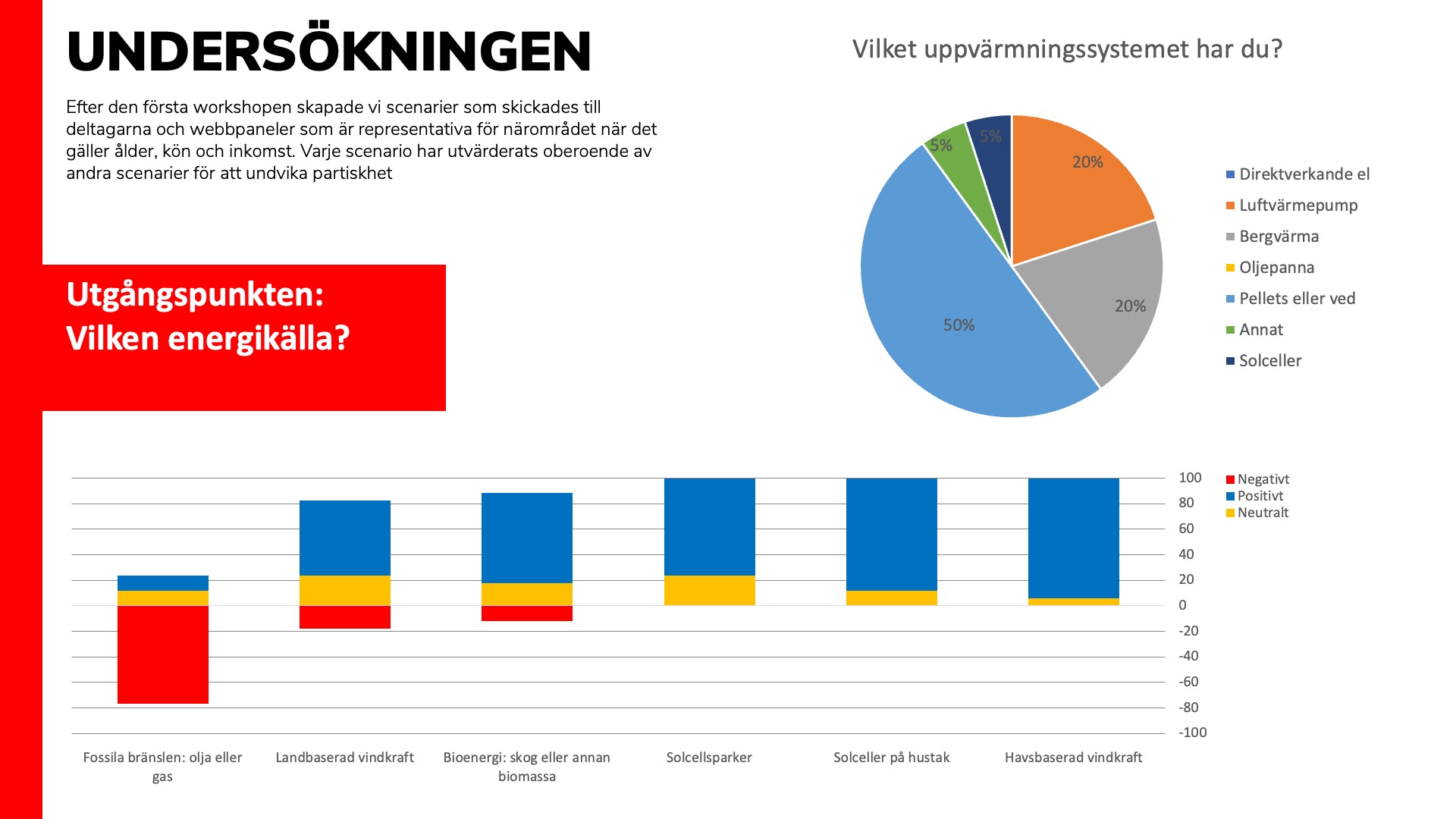

Mit den Ergebnissen aus den beiden Workshops erstellte Communication Works Szenarien für eine qualitative Meinungsumfrage, bei der ogenannte Bias-Risiken verhindert werden.

Jedes Szenario beinhaltet eine Art Basis, z.B. “In Svalöv wird ein Windpark gebaut.” Daran schließen sich eine Reihe von Zusätzen, um die das Basis-Szenario erweitert wird, z.B. “Die EnBW arbeitet mit dem lokalen Energieversorger zusammen”. Oder: “Anwohner*innen können einen lokalen Stromfestpreis mit dem lokalen Versorger abschließen”, oder “In Svalöv wird ein Windpark gebaut. Anwohner*innen können zu einem Vorzugspreis Solarzellen installieren, deren Ertrag zu einem garantierten Mindestpreis vom lokalen Versorger abgenommen wird”. Da der Workshop mit den Anwohner*innen von vielen anderen Fragen geprägt war, wurden Szenarien auch im Hinblick auf z.B. öffentlichen Nahverkehr oder die Versorgung mit Kindertagesplätzen erstellt.

Mit den Ergebnissen aus den beiden Workshops erstellte Communication Works Szenarien für eine qualitative Meinungsumfrage, bei der ogenannte Bias-Risiken verhindert werden.

Jedes Szenario beinhaltet eine Art Basis, z.B. “In Svalöv wird ein Windpark gebaut.” Daran schließen sich eine Reihe von Zusätzen, um die das Basis-Szenario erweitert wird, z.B. “Die EnBW arbeitet mit dem lokalen Energieversorger zusammen”. Oder: “Anwohner*innen können einen lokalen Stromfestpreis mit dem lokalen Versorger abschließen”, oder “In Svalöv wird ein Windpark gebaut. Anwohner*innen können zu einem Vorzugspreis Solarzellen installieren, deren Ertrag zu einem garantierten Mindestpreis vom lokalen Versorger abgenommen wird”. Da der Workshop mit den Anwohner*innen von vielen anderen Fragen geprägt war, wurden Szenarien auch im Hinblick auf z.B. öffentlichen Nahverkehr oder die Versorgung mit Kindertagesplätzen erstellt.

Workshop III

Nach der Umfrage in der Gemeinde und der Region wurden den Anwohner*innen die Ergebnisse vorgestellt. Dabei ging es darum, deutlich zu machen, dass Bürger*innen auch konstruktive Forderungen stellen und konkrete Vorteile erreichen können. Diese wurden mit den Anwohner*innen gemeinsam formuliert. Lokale und regionale Medien sind bei diesem Workshop willkommen.

Nach der Umfrage in der Gemeinde und der Region wurden den Anwohner*innen die Ergebnisse vorgestellt. Dabei ging es darum, deutlich zu machen, dass Bürger*innen auch konstruktive Forderungen stellen und konkrete Vorteile erreichen können. Diese wurden mit den Anwohner*innen gemeinsam formuliert. Lokale und regionale Medien sind bei diesem Workshop willkommen.

Workshop IV

Die Ergebnisse aus den Umfragen und dem zweiten Workshop mit den Anwohner*innen wurden den Teilnehmenden aus dem ersten Workshop – Politiker*innen und anderen wichtigen gesellschaftlichen Akteuren – vorgestellt und zu politischen Strategien, Programmen und Forderungen entwickelt.

Die Ergebnisse aus den Umfragen und dem zweiten Workshop mit den Anwohner*innen wurden den Teilnehmenden aus dem ersten Workshop – Politiker*innen und anderen wichtigen gesellschaftlichen Akteuren – vorgestellt und zu politischen Strategien, Programmen und Forderungen entwickelt.

Ergebnis

Die Menschen reagierten interessiert und freuten sich über die Möglichkeit, gehört und am Prozess beteiligt zu werden. Die Einstellung In den Kommunen hat sich nachhaltig zugunsten der Projekte verändert. Regionale und sogar nationale schwedische Medien berichteten umfangreich und positiv über die Projekte.